❕本ページはPRが含まれております

スマートプラグ アイデアを探している方に向けて、仕組みやできること、実践的な使い方、選び方の基準までを網羅的に解説します。

家電の遠隔操作やタイマー自動化はもちろん、電力の見える化や見守りまで幅広い用途があり、導入前に押さえておくべき注意点もあります。

この記事では、初めての方でも活用しやすい具体例を中心に、すぐ試せる手順やコツをわかりやすく整理しました。

この記事でわかること

- スマートプラグの基本と仕組みを理解できる

- 具体的な活用法をシーン別に把握できる

- 電力の見える化や見守りの設計を学べる

- 失敗しない製品選びの基準がわかる

スマートプラグのアイデアで暮らしを便利にする方法

アイデアで暮らしを便利にする方法

スマートプラグとは何かをわかりやすく解説

スマートプラグは、壁コンセントと家電の間に挟むだけで電源のオンオフをアプリや音声で操作できるデバイスです。Wi-FiやBluetoothに接続し、スマートフォンやスマートスピーカーから制御します。

古い家電でも電源の入り切りで動作するものならスマート化でき、買い替えの手間を抑えつつ利便性を高められます。遠隔操作、スケジュール設定、電力計測などの機能を備えたモデルもあり、日々のムダや手間を着実に減らせます。

スマートプラグができることと基本機能

基本は電源のオンオフ制御ですが、実用面では次のような場面で効果を発揮します。外出先からの切り忘れ防止、帰宅前の起動、就寝時の自動消灯、留守中の防犯的な点灯、季節家電の稼働時間管理などです。

電力計測に対応する製品では、使用ワット数や累積消費電力量、概算の電気料金をアプリで確認できます。対応アプリやハブと連携すれば、温湿度や位置情報、天気を条件に自動化するシーンも広がります。

スマートプラグが使える家電と使えない家電

使える家電は、電源プラグの抜き差しや本体スイッチの状態維持で動作が決まるタイプです。たとえばテーブルライト、サーキュレーター、加湿器、コーヒーメーカー、電気ケトル、ウォシュレットの省エネ運用などが該当します。

一方、リモコン操作が必須のテレビや一部のモニターは、主電源の遮断では再起動後に待機状態のままになることが多く、活用は限定的です。

発熱を伴う暖房器具やアイロンなどは、法令やメーカーの案内では遠隔操作や放置に伴うリスクがあるとされています。製品仕様や取扱説明書を確認し、安全を最優先に判断してください。

外出先から操作できるスマートプラグの活用法

帰宅前に加湿器を起動したり、長時間の不在時にウォシュレットの電源をオフにして待機電力を抑えたりと、外出先からの操作は実用性が高いです。地図連動に対応するアプリでは、指定エリアから出たらオフ、近づいたらオンといった自動化が可能です。

通信が不安定な環境では操作が反映されない可能性もあるため、重要機器は現地で手動操作できるバックアップ手段を残しておくと安心です。

タイマー機能を使った自動化の便利な使い方

引用:Amazon

タイマーやスケジュールは、習慣の自動化に向きます。起床時間にベッドサイドランプを点灯、就寝時に常夜灯だけ残して他を消灯、在宅時間帯のみ空気循環用のサーキュレーターを稼働など、時間帯で切り替えるとムダが減ります。

日の出日の入り連動が使える場合は、季節に合わせて自然な照明スケジュールに調整できます。電力計測対応なら、スケジュール変更前後の消費変化を確認し、最適な時間配分を探れます。

音声操作でスマートスピーカーと連携する方法

スマートスピーカーと連携すると、手が離せない場面でも声で操作できます。アプリ上でデバイス名をわかりやすく設定し、シーンやルーティンを組めば、複数の家電をまとめて動かせます。

誤作動を避けるために、名称は短く固有名詞化し、類似ワードを避けると認識精度が安定します。音声アシスタントの家族共有機能を活用すれば、家族それぞれが自分の声で同じシーンを呼び出せます。

スマートプラグのアイデアを応用した活用実例

アイデアを応用した活用実例

消費電力をチェックして節電につなげる方法

電力計測機能を使うと、家電ごとの使用ワット数や稼働時間が見える化されます。消費が大きい時間帯や待機電力が高い家電を特定し、稼働時間を短縮したりスケジュールを間引いたりするだけで、電気料金の無駄を抑えられます。

電気料金単価をアプリに設定できる製品では、概算コストも把握できます。家電をグループ化して複数のスマートプラグに割り当てると、どのカテゴリーが費用を押し上げているかが直感的に分かります。以上の点を踏まえると、計測とスケジューリングの両輪が節電の鍵となります。

使用電力データを活かした家族の見守り活用術

テレビや電気ケトル、照明などの使用電力の推移から、離れて暮らす家族の生活リズムを把握する活用法があります。電力の動きが一定時間まったくない場合に通知する設定を行えば、過度にプライバシーを侵害せず安否確認の補助になります。

通知は頻度が多すぎると逆効果になりやすいため、生活パターンに合わせて閾値や時間帯を丁寧に調整してください。要するに、電力という間接データを活用することで、自然な見守りが実現します。

イルミネーションや照明を自動化するアイデア

イルミネーションやツリーの照明は、タイマーで点灯時間を固定化すると消し忘れがなくなります。夜間の一定時間のみ点灯し、就寝時に自動消灯する設定にすれば、電気代の上振れを防ぎつつ雰囲気を楽しめます。

子どもの就寝リズムづくりとして、消灯を合図に切り替え行動を促す方法もあります。屋外での使用は、防水や結露、延長コードの発熱など安全面の条件が適合しているかを確認し、適合していない環境では使用を避ける判断が大切です。

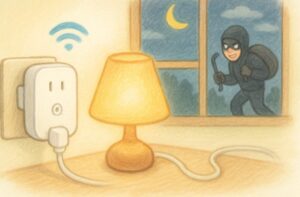

長期不在時に照明で防犯対策を行う使い方

旅行などで家を空ける場合、照明のオンオフをランダム化したり、曜日ごとに時間帯をずらしたりすると在宅らしさを演出できます。固定パターンは外部から読まれやすいため、数日に一度は点灯時間を変えるのが効果的です。

複数部屋の照明を順番に点けるシーンを組めば、生活の気配を演出しやすくなります。カーテンや窓の可視性にも配慮し、屋外から室内の照明状況が丸見えになる配置は避けると安心です。

スマートプラグ選びで押さえるべきポイント

導入前に、対応機能、サイズ、アプリの使い勝手、安全設計、連携性を確認します。特にサイズは、隣のコンセントを塞がないか、電源タップと干渉しないかを実機寸法でチェックしてください。

安全面では、過負荷保護や発熱対策、感電防止設計の有無が判断材料になります。アプリはタイマーの柔軟さ、オートメーション条件の種類、電力計測の粒度などを確認すると失敗が減らせます。

| 項目 | 見るべき点 | 運用への影響 |

|---|---|---|

| 電力計測 | ワット数と電力量の記録粒度 | 節電効果の検証精度が上がる |

| スケジュール | 繰り返し条件やランダム化 | 生活リズムに合わせやすい |

| 連携性 | 音声アシスタントやセンサー連携 | 条件自動化の幅が広がる |

| サイズ形状 | 隣接コンセント干渉の有無 | 設置自由度と見た目に直結 |

| 安全設計 | 過負荷保護や発熱対策 | 長期運用の安心感が高まる |

| アプリ品質 | UIの分かりやすさと安定性 | 家族全員の使いやすさに影響 |

まとめ|スマートプラグのアイデア

まとめ

- スマートプラグは古い家電でも電源制御で活用可能

- タイマーと遠隔操作で日常の手間を確実に削減

- 電力計測で高コスト家電と無駄な待機電力を把握

- 見守りは電力の動きで負担少なく安否確認が可能

- イルミネーションは点灯時間の固定化で節約を両立

- 留守時は照明スケジュールのランダム化で在宅演出

- 音声連携は名称設計とシーン活用で操作性が向上

- 地図や天気連動の条件自動化で快適性と省エネを両立

- 発熱機器の遠隔操作は安全配慮と取説確認が不可欠

- リモコン必須の家電は用途が限定される点を理解

- サイズと形状は隣接コンセント干渉を事前に確認

- 過負荷保護や発熱対策など安全設計を重視して選定

- アプリはスケジュール柔軟性と安定性で選ぶと良い

- グループ化と可視化で家電カテゴリ別の最適化が進む

- スマートプラグ アイデアは習慣化で効果が最大化

「そもそも何に使えるの?」を整理したい方は、初心者向けの使い道から。

→ スマートプラグの使い道7選|初心者でも今日からできる便利活用術

待機電力の節約まで考えたい方は、電気代を“月◯円”で計算できる記事へ。

→ スマートプラグで電気代はどれくらい節約できる?計算式とおすすめ機種

留守中の在宅偽装をもう少し本気でやりたい方は、照明スケジュールの作り方をこちらで。

→ スマートプラグで防犯対策|留守中でも在宅を装う簡単設定方法