❕本ページはPRが含まれております

近年、ロード 輸送部門の脱炭素化を牽引しているのが、いわゆる「電気自動車(EV)」です。実際、 国際エネルギー機関(IEA)は、EVこそが「走行用輸送分野で約6分の1を占めるエネルギー関連CO₂排出量を抑える鍵技術」だと位置付けています。 IEA

では、その電気自動車が なぜモーターで走り、ガソリン車と構造的にどう違うのか ――そのメカニズムを、バッテリー充電からインバーター・モーター・回生ブレーキ・駆動方式まで、 順序立てて・専門用語をかみ砕いて ご紹介します。

初めての方でも「なるほど」と納得できるような構成です。

この記事でわかること

- EVの基本構成と電気の流れが理解できる

- ガソリン車との違いを要点で把握できる

- 回生ブレーキや駆動方式の特徴を学べる

- 静粛性や環境面の利点を具体的に理解できる

電気自動車の仕組み わかりやすい基礎知識

- 電気自動車とはどんな車かを解説

- バッテリーの役割と充電の仕組み

- インバーターが担う重要な変換機能

- モーターの回転と走行エネルギーの伝達

- ガソリン車との構造的な違いを比較

電気自動車とはどんな車かを解説

電気自動車は、ガソリンやディーゼルを燃やす代わりに大容量バッテリーの電力でモーターを回して走ります。車両の心臓部がエンジンからモーターに置き換わることで、燃焼工程や排気系が不要になり、構造がすっきりします。

電力は充電器から車載バッテリーに蓄えられ、アクセル操作に応じてモーターへ供給されます。エネルギーの入口からタイヤまでの経路がシンプルで、効率的に力へ変換できる点が大きな特徴です。

バッテリーの役割と充電の仕組み

車載バッテリーは電気を溜めるタンクの役割を果たします。自宅のコンセントや充電スタンドから電力を取り込み、車内の充電器を通して安全に蓄電します。

走行時はアクセル開度や車速に応じて必要な電力が引き出され、停止時には電力の消費がほとんどありません。残量と温度の管理は車両が自動で行い、過充電や過放電を防ぎます。こうした管理機能により、日常利用で安定した走りと扱いやすさを実現します。

充電スタイルのイメージ

-

自宅でゆっくり補充する日常的な充電

-

外出先のスタンドで短時間に継ぎ足す使い方

インバーターが担う重要な変換機能

バッテリーから取り出される電気は直流です。一方、モーターは交流で効率よく回転します。インバーターは直流を交流へと切り替え、周波数や電圧を精密に制御します。

これにより、発進時は力強く、巡航時は滑らかに、減速時は無駄を抑える運転が可能になります。インバーターは走りの性格を決める要であり、アクセル操作に対する応答性やエネルギー効率に大きく関わります。

モーターの回転と走行エネルギーの伝達

交流で駆動されたモーターはシャフトを回転させ、その回転がタイヤへと伝わります。モーターは低回転から最大トルクを発生できるため、踏み始めから力強く前に進めます。

変速機構は簡素で、部品点数が少ないぶん摩擦損失も抑えられます。アクセルオフでは発電側に切り替えて減速する特性があり、走行状況に応じてエネルギーを賢くやり取りできるのが特徴です。

ガソリン車との構造的な違いを比較

両者の違いは動力源と駆動部に集約されます。以下の表は代表的な項目の比較です。

| 項目 | 電気自動車 | ガソリン車 |

|---|---|---|

| 動力源 | バッテリーの電気 | ガソリン |

| 主要ユニット | モーター | エンジン |

| 加速の立ち上がり | 低回転から力が出る | 回転上昇に時間がかかる |

| 音と振動 | 静粛で振動が少ない | 燃焼音と振動が発生する |

| 排出ガス | 走行中は発生しない | 排気ガスを排出する |

以上の違いから、電気自動車はシンプルで効率的な機構を持ち、街中から高速まで扱いやすさが際立ちます。

電気自動車の仕組み わかりやすい応用と特徴

- 回生ブレーキの仕組みとメリット

- 駆動方式の自由度が高い理由

- 電気自動車の加速性能とトルクの特性

- 音や振動が少ない走行の秘密

- 排出ガスゼロがもたらす環境効果

- 電気自動車の仕組みまとめ

回生ブレーキの仕組みとメリット

アクセルを戻す、またはブレーキを踏むと、モーターが発電機として働き、車輪の運動エネルギーを電気に戻します。これが回生ブレーキです。

減速エネルギーを熱として捨てずに回収できるため、航続距離の延長につながります。街乗りの多い環境では回生の機会が多く、電費の改善が期待できます。運転に慣れてくると、アクセル操作だけで速度調整しやすく、ペダルの踏み替えが減ることで滑らかな走りが実現しやすくなります。

駆動方式の自由度が高い理由

モーターと減速機を各車輪や各車軸の近くに配置しやすいのが電気自動車の利点です。前輪駆動や後輪駆動はもちろん、前後にモーターを置けば四輪駆動も容易に成立します。

左右独立の制御が可能な設計では、コーナリング時の駆動力配分をきめ細かく調整でき、安定性と応答性の両立に寄与します。シャフトやデフの構成が簡素化されるため、車内スペースの最適化や重量配分の工夫にもつながります。

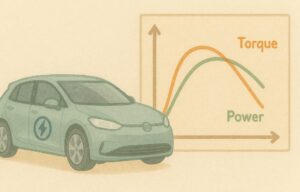

電気自動車の加速性能とトルクの特性

モーターはゼロ回転から最大トルクを発揮でき、停止状態からの加速が力強く感じられます。変速ショックが少ないため、速度の伸びが連続的で、合流や追い越しの場面でも扱いやすさが際立ちます。

さらに、回転数に応じたトルク制御が緻密に行えるため、滑りやすい路面でも無駄な空転を抑えやすくなります。以上の特性から、日常域での快適さと実用的な速さを両立しやすいと言えます。

体感しやすいポイント

-

発進直後から力強い押し出し

-

変速待ちがなく滑らかに加速

音や振動が少ない走行の秘密

燃焼を伴わないモーター駆動は構造的に静粛で、アイドリングも不要です。排気音や爆発音がないため、車内外の環境が落ち着きます。

振動源となる部品が少ないことも相まって、長距離移動でも疲れにくい印象を持ちやすくなります。静かな車だからこそ、風切り音やタイヤノイズの対策が車両全体の質感向上の鍵となります。

排出ガスゼロがもたらす環境効果

走行中に排気ガスを出さないため、街中の空気環境の改善に寄与します。信号の多い都市部ではアイドリングがなく、停車中の排出が生じない点もメリットです。

また、回生ブレーキによるエネルギー回収は、消費電力の抑制につながり、結果としてエネルギー利用の効率化を促します。以上の点から、交通と環境の両立に向けた有力な選択肢と捉えられます。

電気自動車の仕組みまとめ

まとめ

- 電気で走る基本構造はシンプルで理解しやすい

- バッテリーに蓄電し必要時のみ電力を供給する

- インバーターが直流を交流に変換して制御する

- モーターは低回転から最大トルクを発生できる

- 変速が簡素で滑らかに加速しやすい特性を持つ

- 回生ブレーキで減速エネルギーを電力として回収

- 都市部での走行は電費向上と静粛性の恩恵が大きい

- 駆動方式の自由度が高く設計の選択肢が広がる

- 左右や前後の駆動力配分をきめ細かく制御できる

- ガソリン車より部品点数が少なく損失も抑えられる

- 走行中の排出ガスゼロで街の空気環境に寄与する

- 停車中の排出がなくアイドリングも不要で快適性が高い

- 風切り音とタイヤノイズ対策が質感向上の鍵となる

- 日常域で扱いやすく合流や追い越しで安心感が高い

- 電気自動車 仕組み わかりやすい視点で学びの道筋が明確になる